咖啡金杯理論全攻略:手沖咖啡萃取率、濃度與沖煮技巧實戰指南

用 Matrix M2 PRO 打開咖啡金杯理論的大門

結論先行:比例勝過強度 → 金杯理論強調酸甜苦比例,而非單純濃度。

很多人學過「咖啡金杯理論(Gold Cup Standard)」:18%–22% 的萃取率、1.15%–1.35% 的濃度,就是所謂的「精品咖啡黃金區間」。

顛覆認知:數據不是金杯理論的精髓,真正重點在於萃取邏輯,而非死守數字。若沒有精準的「粉量 × 水量 × 時間」數據,這些邏輯很難落地。

Matrix M2 Pro 咖啡秤 提供 0.1g 精度與內建計時器,能幫助你排除誤差,專注於感官判斷。

- 粉量差 0.5g,就可能讓粉水比跑掉

- 沖煮時間誤差 10 秒,酸甜苦比例完全不同

- 流速稍快或稍慢,濃度就不在標準區間

換句話說,如果金杯理論是地圖,M2 PRO 就是導航:讓你少走冤枉路,把每一杯咖啡都調整到理想狀態。

金杯理論核心:萃取率 × 濃度

🔑 重點:金杯理論的核心是「萃取率」與「濃度」的平衡。透過下表,你可以快速判斷你的咖啡是萃取不足、理想萃取還是過度萃取,並了解對應的風味特徵與口感感受。重點不是死守數字,而是理解酸甜苦的比例關係。

| 區域 | 萃取率 | 風味特徵 | 口感體驗 |

|---|---|---|---|

| 萃取不足(Under-extraction) | <18% | 酸味尖銳、甜味不足、偏薄 | 像檸檬水加咖啡香氣 |

| 理想萃取(Optimal extraction) | 18%–22% | 酸甜苦平衡、層次豐富 | 咖啡館等級風味 |

| 過度萃取(Over-extraction) | >22% | 苦味突出、乾澀、缺乏明亮感 | 像中藥般苦澀 |

三杯測試法:金杯理論風味實驗

三杯測試法是快速體驗萃取變化的方法。使用同樣的粉量與水量,唯一改變浸泡時間,你就能明顯感受到酸、甜、苦的不同。建議使用精準電子秤(如 Matrix M2 PRO)記錄粉量與時間,讓實驗更科學。

準備材料

- 相同的咖啡豆 30g

- 熱水 450ml(1:15 粉水比)

- 三個相同的杯子

- Matrix M2 PRO 電子秤(0.1g 精度+計時功能)

操作步驟

- 秤取 10.0g 咖啡粉(M2 PRO 可避免 ±0.5g 誤差)

- 注入 150g 熱水,計時並浸泡

- 第一杯:1 分鐘過濾

- 第二杯:2.5 分鐘過濾

- 第三杯:4 分鐘過濾

品嘗重點

- 比較三杯的酸甜苦比例

- 體會萃取率不同帶來的風味變化

- 觀察自己偏好的風味區間

| 杯子 | 粉量 | 水量 | 浸泡時間 | 風味觀察 |

|---|---|---|---|---|

| 第一杯 | 10.0g | 150g | 1 分鐘 | 酸感強烈、甜味不足 |

| 第二杯 | 10.0g | 150g | 2.5 分鐘 | 酸甜苦平衡 |

| 第三杯 | 10.0g | 150g | 4 分鐘 | 苦味突出、乾澀 |

👉 使用 Matrix M2 PRO 電子秤 的好處是:你能確保三杯的「粉水比」完全一致,唯一變因只有萃取時間,讓實驗更科學可靠。

粉量調整與金杯濃度控制技巧

粉量看似簡單,但對咖啡濃度與萃取率影響極大。這張表幫你理解粉量增加或減少時,濃度、萃取率及風味的變化,並給出相應的調整建議。重點提示:粉量增加濃度↑、萃取率↓,粉量減少濃度↓、萃取率↑。

| 粉量變化 | 濃度變化 | 萃取率變化 | 風味影響 | 調整建議 |

|---|---|---|---|---|

| 粉量增加 | ↑ | ↓ | 酸甜更明顯,可能失衡 | 需延長時間或細研磨 |

| 粉量減少 | ↓ | ↑ | 苦味更明顯 | 需縮短時間或粗研磨 |

👉這裡 0.1g 的差異就可能改變口感。因此,使用 Matrix M2 PRO 電子秤 精準掌握粉量,能讓你更快找到理想配方,避免「以為多加粉會更濃卻反而變淡」的誤區。

九宮格思維

把金杯理論想像成九宮格,每個區域代表不同風味特徵。你可以對照你的沖煮結果,快速判斷咖啡偏酸、平衡或偏苦,並選擇調整研磨度、時間或水溫的方法。

手沖、濃縮、法壓壺的金杯理論應用

不同沖煮方式對粉水比、時間、研磨度及溫度要求不同。這張表幫你快速了解各種沖煮方式的基本參數,並提供如何調整萃取率的方法。

| 沖煮方式 | 基本參數 | 調整萃取率的方法 |

|---|---|---|

| 手沖咖啡 | 粉水比 1:15–1:17、水溫 90–94°C、時間 3–4 分鐘、中細研磨 | 多次斷水/攪拌(↑)、快速注水/低溫(↓) |

| 濃縮咖啡 | 粉水比 1:2、時間 25–30 秒、9 bar、細研磨 | 細研磨/延長時間(↑)、粗研磨/縮短時間(↓) |

| 法壓壺 | 粉水比 1:12–1:15、時間 4 分鐘、92–96°C、粗研磨 | 延長時間/攪拌(↑)、縮短時間(↓) |

👉 Matrix M2 PRO 電子秤 的計時+精準重量,非常適合手沖咖啡的流速控制。

重點提示:不同沖煮方式需調整時間、研磨度、水溫以掌握理想萃取。

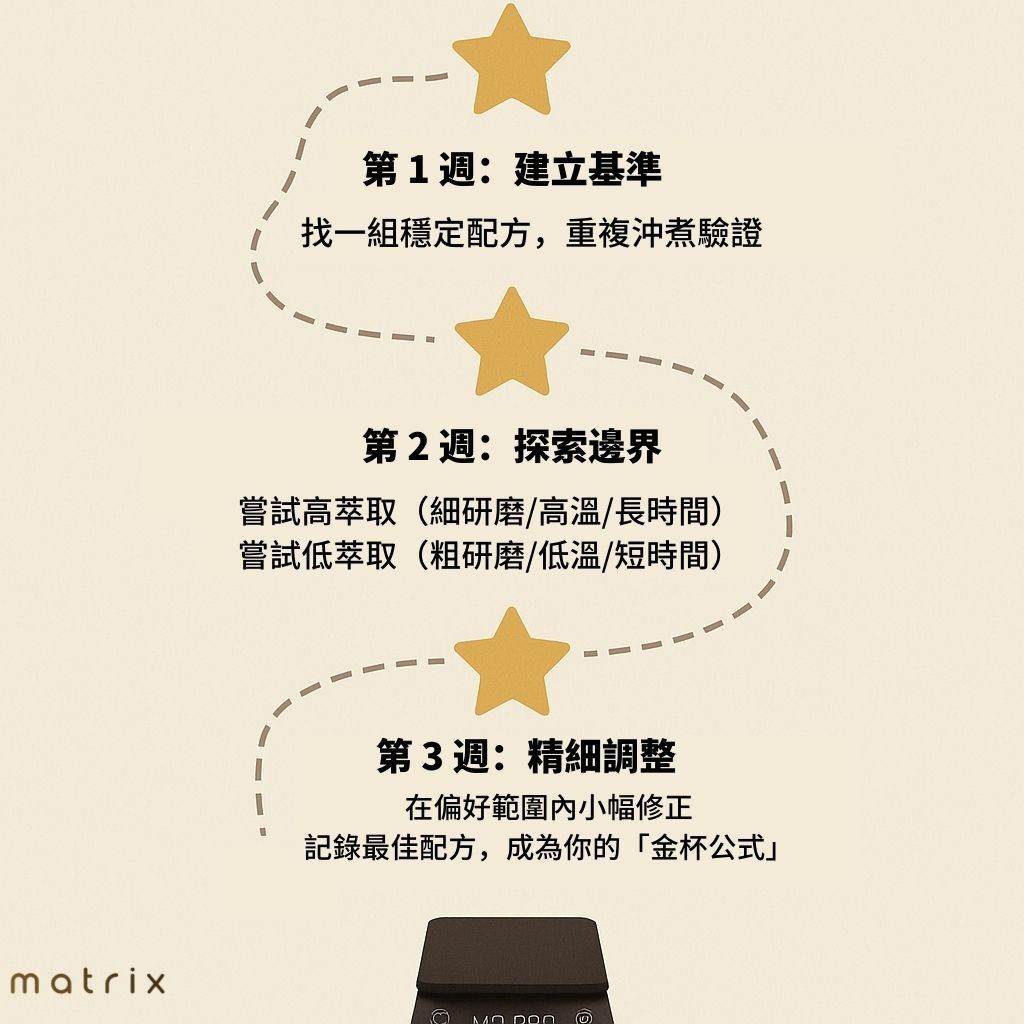

21 天手沖金杯挑戰:循序練習掌握萃取率

每次沖煮建議記錄:

- 豆子資訊(品名、烘焙日期、烘焙度)

- 沖煮參數(粉量、水量、時間、溫度、研磨度)

- 風味評價(酸甜苦比例、整體喜好)

- 改進方向(下次調整的參數)

👉專業提示:如果你用 Matrix M2 PRO 電子秤 電子秤,就能同時紀錄「重量」與「時間」,避免遺漏最重要的兩個變數。這對於後續重現最佳風味,價值極高。

📊 想精準掌握咖啡萃取?立即使用 Matrix M2 Pro!

立即探索 Matrix M2 Pro 咖啡秤,解鎖流速條、粉水比/粉液比顯示與五大萃取模式,

讓風味控制再也不靠運氣。

了解更多 Matrix M2 Pro >